Perspectivas aterradoras

El plomo de ETA había masacrado a seis guardias civiles en Lequeitio y la otra noticia del día no encontró acomodo en portada, solapada también por cierta euforia con la constitución, en Baeza, del Patronato de la Universidad de Verano. Sería después Universidad Internacional de Andalucía y tendría sede en la ciudad monumental. Hasta el 19 de junio de 1993 no llegaría la imprescindible. Ese día, el Parlamento de Andalucía aprobaría la Ley de creación de la Universidad de Jaén.

Encontramos esa noticia, titular y crónica, en la página 5 de este periódico. El 1 de febrero de 1980, un día después de la gran cumbre preautonómica celebrada en la Diputación de Jaén, la administración provincial presentaba el informe económico de un grupo de investigadores liderados por el profesor de la Universidad de Málaga Juan Antonio Cuadrado Roura. Las perspectivas de la provincia para el próximo quinquenio eran “aterradoras”. No puso el investigador ni un paño caliente para sustanciar las conclusiones del trabajo ‘Tablas input-output de la provincia de Jaén’. Lo había encargado el presidente socialista de la Diputación, Leocadio Marín. “Uno quisiera ser más optimista de lo que los datos nos ofrecen”, lamentaba Cuadrado Roura. “Pero la realidad es inamovible”, apostillaba el cronista en la entradilla.

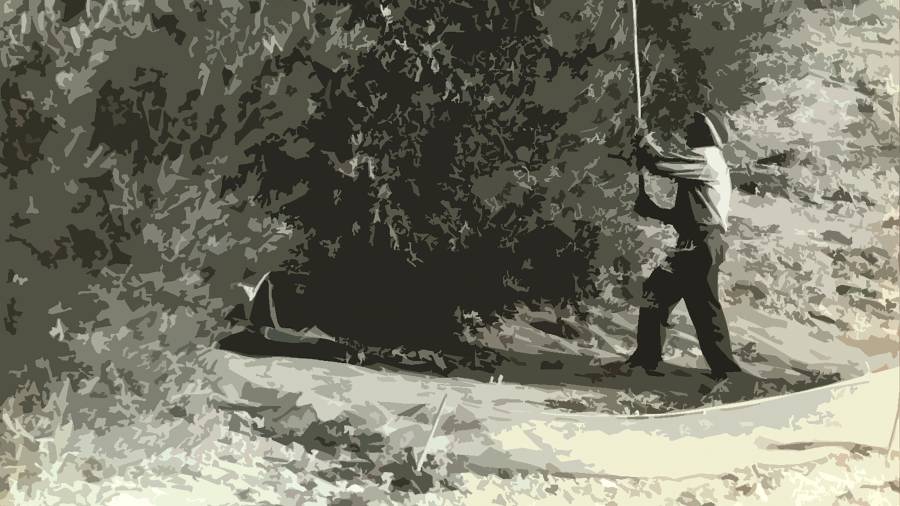

Vareador en un olivar de Jaén en los años 80.

El futuro era tan preocupante porque a cinco años vista el paro seguiría creciendo, la renta per cápita se situaría en el último lugar de la tabla nacional, el valor añadido generado por instituciones financieras y empresas foráneas que operaban en Jaén seguiría el rumbo de retorno hacia regiones de origen y la financiación pública era claramente discriminatoria. Aportó un dato: Jaén había recibido 700 millones de pesetas de los 57.000 destinados a Andalucía. Y la provincia sigue remando contra esa corriente.

Una cumbre polarizada

Siete meses llevaba al frente de la Junta el socialista Rafael Escuredo cuando presidió en Jaén su Comisión Permanente. Había tomado el testigo de otro político socialista, Plácido Fernández Viagas, el primero en su cargo tras la constitución de la Junta como ente preautonómico por Decreto Ley de 1978, fechado el 27 de abril. La obra de la arquitectura del Estado de las Autonomías no había hecho más que comenzar y el desarrollo del Título VIII de la Constitución tenía no pocas incógnitas: ¿Hasta dónde descentralizar y cómo?

Aquel 31 de marzo de 1980, con el referéndum ya pactado entre la Junta (Escuredo) y el Gobierno de la UCD (Suárez) para el 28 de febrero, la izquierda andaluza quería, promulgaba y defendía la vía del artículo 151, la rápida y plena, para la autonomía andaluza. PSOE, PCE y PSA, con otros grupos de menor representatividad, se preparaban para una campaña que se libraría en un campo político minado. El centro y la derecha, UCD y Alianza Popular, postulaban, sin embargo, la vía “racionalizadora” del artículo 143, la de segunda, menos política y más administrativa. La diferencia no era menor: las comunidades del 151, las históricas, País Vasco, Cataluña y Galicia, tendrían parlamento y techo competencial pleno en aquel contexto. Las de segunda no lo harían hasta cubrir un periodo de transición de, al menos, cinco años. España a dos velocidades, como poco.

En la cumbre de Jaén, la UCD se descolgó y no asistió al plenario de la Comisión Permanente. La mayoría de izquierdas ratificó la determinación de ir por el 151, de dejarse la piel en la campaña, con el apoyo del 97 por ciento de los ayuntamientos andaluces y las Diputaciones, que también lo querían, y aprobó la creación de comités cívicos proautonómicos para engrasar la batalla política y social. Además de Escuredo, en esa cumbre hablaron Antonio Ojeda, consejero de Interior socialista y senador por Jaén; José Rodríguez de la Borbolla, también del PSOE, y Tomás García del PCE. No dijo palabra, sorprendentemente, Miguel Ángel Arredonda, el representante del PSA que lideraba Alejandro Rojas Marcos, aunque el partido andalucista cerró filas con los acuerdos. Hubo que esperar a septiembre para comprender algún por qué a ese mutismo.

Pancarta en Jaén capital vaticinando el signo del voto el 28F.

Quedaban 27 días para refrendar con los votos la autonomía y la campaña fue dura: conmigo o contra mí. La izquierda por el ‘sí’ y el 151; el centro y la derecha por la abstención o el voto en blanco y el 143; los grupos minoritarios posfranquistas, evidentemente, por el ‘no’. La UCD se empleó a fondo. Había virado su estrategia política. Si se mantuvo en sintonía con el resto de partidos representados en la Junta firmando el crucial Pacto de Antequera el 4 de diciembre de 1978 para impulsar el proceso autonomista andaluz, tras la ratificación en los referendos del País Vasco y Cataluña rompió la ya precaria unidad de acción que mantenía.

La pregunta que se trasladaba a los andaluces era una trampa que propiciaba la confusión y el desapego al proceso: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de su tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. La Junta tuvo que hacer pedagogía sobre lo que significaba tomar uno u otro camino e insistir en el ‘sí’ como salida ineludible. Pero hubo más: “La actitud negativa del Gobierno-UCD aparece, pues, como la primera premisa y principal desencadenante de la difícil campaña prorreferéndum. Actitud negativa que se centró fundamentalmente en un control restrictivo de los grandes medios de comunicación y en el bloqueo financiero sobre los organismos autonómicos andaluces...”, refiere Antonio Porras Nadales, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Pormenorizaba el escenario en un trabajo titulado ‘El referéndum de iniciativa autonómica del 28 de febrero en Andalucía’, publicado en la Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), número 15 de mayo-junio de 1980, aún caliente el hito de las urnas.

Ahí van los palos en las ruedas del carro andaluz: además de las consignas a los Medios de Comunicación Social del Estado, un Real Decreto prohibiría a los periódicos de la cadena la publicidad pagada por el referéndum. No hubo publicidad en prensa en las provincias de Almería, Jaén y Córdoba. TVE pulsó el botón del apagón informativo. En su programación regional, el reparto de espacios electorales dio prácticamente la mitad de todo el tiempo a la UCD y el resto, escalado, al PSOE, al PCA y al PSA. La campaña se redujo a 15 días frente a los 21 que tuvieron País Vasco y Cataluña. ¿Más todavía? Un censo plagado de trampas con el que se maniobró hasta última hora.

Los ministros ucedistas aterrizarían en oleadas durante la campaña andaluza para defender su posición, pero el conglomerado de la UCD comenzó a resquebrajarse por el sur. Uno de ellos (había sido titular del Ministerio de Regiones y en el ochenta dirigía el de Cultura), el sevillano Manuel Clavero, dimitió en desacuerdo con la posición de su propio Gobierno. Si la acción y gestión política de Escuredo fue fundamental, Clavero fue también clave en el desenlace final para que Andalucía y todas las regiones catalogadas como no históricas caminaran finalmente por la vía rápida que se había diseñado para País Vasco, Cataluña y Galicia. Había fundado el Partido Social Liberal Andaluz (PSLA), que integró en la UCD y, tras dimitir, creó Unidad Andaluza. Clavero y los suyos votaron sí y con ellos una parte significativa del ucedismo andaluz, sobre todo en Granada.

Votaciones en Linares el 28 de febrero de 1980.

Hasta 2.472.287 andaluces depositaron la papeleta del ‘sí’ en las urnas aquel 28 de febrero. Sólo era el 55,42 por ciento del electorado votante, pero suficiente. Victoria clara y mensaje meridiano a Madrid: cambien y negocien. Hubo problemas, no obstante. El recuento provisional dejó descolgadas a dos provincias, Almería Y Jaén. En el caso jiennense, tras una revisión, quedó patente que superaba la necesaria barrera del 50 por ciento: 50,07. Por los pelos. El censo electoral de la provincia era de 468.804 jiennenses con derecho a voto. Hasta 296.536 acudieron a las urnas; 234.746 dijeron sí, 29.610 que no; 29,876 votaron en blanco y se abstuvieron 172.268. Almería alcanzó el 49,30. Hubo que reformar una Ley Orgánica en el intenso periodo poselectoral para validarla.

Un golpe de efecto en el Congreso

Alejandro Rojas Marcos fue otro actor principal en el proceso. Fundó primero Alianza Socialista Andaluza (ASA); después, el Partido Socialista Andaluz (PSA), que finalmente se llamó Partido Andalucista (PA) en 1984, y asistió a su entierro tras una larga agonía electoral en el congreso extraordinario que celebró el partido en Torremolinos, un 12 de septiembre de 2015, en el que acordó disolverse. Una “muerte digna”, dijo entonces su líder fundador y también, añade este cronista, para el “poder andaluz” que preconizó frente a los partidos estatales. El primer descalabro, precisamente, comenzó otro mes de septiembre, el de 1980, aunque no lo parecía.

Rojas Marcos actuó unilateralmente. Ni lo planteó en la Junta ni a su presidente. A la vuelta del verano, Suárez caminaba en el alambre. Se sometía a una cuestión de confianza y necesitaba los cinco votos de los diputados andalucistas en el Congreso de los Diputados. Rojas Marcos y el ministro Rodolfo Martín Villa pactaron desbloquear el proceso andaluz usando como red el artículo 144 de la Carta Magna. Se escenificó en aquel pleno de septiembre del ochenta y la izquierda andaluza se indignó, sobre todo el PSOE. Los socialistas gritaron traición y el andalucista esgrimió patriotismo. Rojas Marcos proponía que una comisión mixta redactara el Estatuto, con su cámara autonómica y su techo competencial, que después habrían de refrendar los andaluces. Sus cinco votos le dieron a Suárez el aire que necesitaba, pero hirieron de muerte a Partido Andalucista. Tiempo al tiempo.

El caso es que en octubre se aprobó la vía del 151 para la autonomía andaluza con acuerdo de todos los partidos implicados, tras recular el Centro Democrático y Social de Suárez. Hubo de modificarse la Ley Orgánica de Modalidades de Referéndum. El 144 disponía que las Cortes podrían autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. Ese era el enganche legal. No obstante, no se citó expresamente en el acuerdo. Lo cierto es que Andalucía celebró sus primeras elecciones autonómicas en 1982. Ganó el PSOE con el 52,77 por ciento de los votos y 66 de los 109 parlamentarios de la cámara autonómica.

Constitución del Parlamento de Andalucía el 21 de junio de 1982.

Rafael Escuredo sería el primer presidente electo y aún tendría que afrontar otro reto de gran calibre para Andalucía. O dos. El tapado de esta historia, Alianza Popular, liderada por Antonio Hernández Mancha, le hizo el sorpaso a UCD con el 17,06 por ciento de los votos y 17 parlamentarios. Los ucedistas, con Luis Merino como primer candidato, alcanzaron el 13,07 de los sufragios y 15 escaños; Felipe Alcaraz, liderando la lista del PCA-PCE, llegó al 8,57 por ciento con 8 escaños y los andalucistas encabezados por Luis Urruñuela se quedaron sólo con 3 y un exiguo 5,41 por ciento.

La soberanía andaluza puso a cada cual donde estimó oportuno. Hasta 2019 siguió otorgando su confianza al PSOE. Entonces decidió cambiar y el PP de Juanma Moreno Bonilla comenzó un nuevo ciclo político que refrendó con mayoría absoluta cuatro años más tarde, tras un primer mandato gobernando en coalición con Ciudadanos, al que ha fagocitado, y con el apoyo parlamentario de Vox. Mayoría absoluta que tiñó de azul las provincias andaluzas. En esas estamos.

Padre no hay más que uno

Los 28 días de vértigo de aquel febrero de 1980 quedan para los anales de la historia andaluza y de la restaurada democracia en España, así como los meses posteriores. Con la publicación en el BOE del 11 de enero de 1982 de la Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía para Andalucía, los constituyentes andaluces marcaron otro hito. Su antecedente hay que situarlo en 1981, cuando aprobaron en Córdoba, otro 28 de febrero, el primer borrador del Estatuto. El siguiente hito llegó tras las primeras autonómicas en mayo de1982. El 21 de junio de ese mismo año se constituía el Parlamento de Andalucía y comenzaba la primera legislatura autonómica con su primer Gobierno socialista electo.

Blas Infante, el Padre de la Patria Andaluza.

La Cámara andaluza ajustó cuentas con la historia el 14 de abril de 1983. Aprobó en sesión plenaria una Proposición No de Ley en la que se reconocía a Blas Infante como Padre de la Patria Andaluza. La iniciativa se convirtió en el preámbulo del Estatuto, que rescataba así el legado del abogado, notario, ensayista y político de Casares (Málaga), fusilado en agosto de 1936 por los militares sublevados contra la República “por reclamar el autogobierno en el marco de solidaridad entre las nacionalidades y regiones españolas”, puede leerse en la página web del Parlamento de Andalucía. La Cámara autonómica valoraba su trabajo incansable por recuperar la identidad del pueblo andaluz, por una Andalucía libre y solidaria en el marco de la unidad de España. El Padre de la Patria Andaluza fue un liberal comprometido, federalista y humanista reivindicativo. Escribió el Himno de Andalucía y concibió su bandera y escudo.

Con el PP en el Gobierno andaluz, el presidente Moreno Bonilla se ha propuesto darle al partido, y a su gobernanza, la pátina que nunca tuvo en aquel proceso histórico: un tinte andalucista moderado, acorde con el talante que se otorga el mismo presidente, para seguir ampliando su penetración social y expectativas electorales. Necesitaba legados que no están en las alforjas del PP. Por eso, en 2019, visitó a Manuel Clavero nada más tomar posesión. Un gesto, una cortesía, que derivó en la institución de una de las Medallas de Andalucía que lleva el nombre del político y jurista por sus aportaciones a la Comunidad y como padre de la Andalucía moderna. Pero el Estatuto es claro y, si nadie lo cambia, seguiremos leyendo que en un acto de “justicia histórica” el Padre de la Patria Andaluza es Blas Infante.

Manifestación por la Autonomía en Jaén el 4 de diciembre de 1977.

También le ha salido competencia al 28F. Moreno Bonilla, más recientemente, tuvo un acercamiento con Alejandro Rojas Marcos, quien le entregó simbólicamente su legado. El asunto derivó en la institución del Día de la Bandera el 4 de diciembre, una vieja aspiración de los andalucistas del PA: ese día, en 1977, más de medio millón de andaluces se manifestaron en las ocho capitales por la autonomía. En Jaén fueron 20.000. Marcharon desde la Estación de Renfe hasta la Plaza de San Francisco, donde un histórico socialista, Alfonso Fernández Torres, leyó el manifiesto reivindicativo. Necesitará el presidente más de dos legislaturas para calar esa grafía con sello “popular” en el imaginario de la identidad andaluza, quizá no tanto con los gestos. La otra vía tiene que ver, sin duda y si hay atrevimiento político, con la tarea de legislar y con la arquitectura y contenido del Estatuto. Sus perímetros no son inamovibles. El tiempo dirá.

Una reforma agraria...

Lo uno lleva a lo otro en una comunidad cimentada en la agricultura y con una densa historia de movimientos sociales, donde el de los campesinos tiene lugar propio, con episodios como el de las colectividades agrarias. Al lector curioso convendría recomendarle el rescate de un libro de Luis Garrido González: ‘Colectividades agrarias en Andalucía: Jaén (1931-1939)’ de la editorial Siglo XXI, publicado en 1979. Y con una visión más global el de Antonio María Calero: ‘Movimientos sociales en Andalucía’, de la misma editorial.

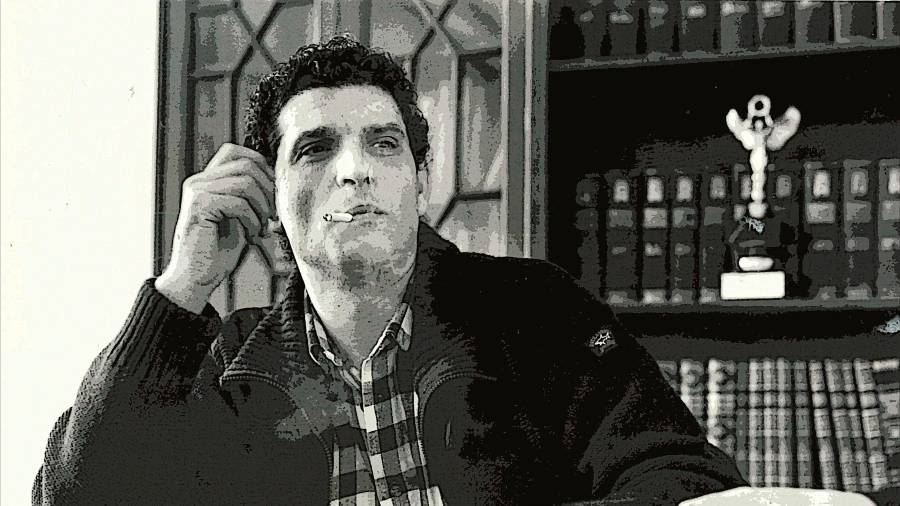

Rafael Escuredo en Jaén, el 31 de marzo de 1980.

Lo de la reforma agraria tenía antecedentes, no surgió de la nada. Siglas sindicales: UGT, CC OO y la CNT. Sindicatos del campo como el histórico SOC, fundado en el verano de 1976 y por el que pasaron dirigentes como Francisco Casero o Diamantino García Acosta, el “cura de los pobres”. Más recientemente con el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero. Marchas, protestas, manifiestos, ocupaciones de fincas... Añadan también a los partidos de la izquierda.

El presidente Escuredo hizo suya la determinación de ponerla en marcha con su consejero de Agricultura, Miguel Manaute. La Ley de Reforma Agraria de Andalucía se aprobó en 1984 y acabó encallando hasta desaparecer. Prácticamente dejó de aplicarse en 1989 y le dio cerrojazo en 2018 la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía.

¿Por qué? Hay para todo en las opiniones y argumentos publicados, pero también hay estudios y análisis de especialistas. Uno de ellos es el titulado ‘Evaluación del proyecto de Reforma Agraria de Andalucía’, del que son autores Francisco Amador, Felisa Ceña, Eduardo Ramos y José María Sumpsí. Lo publicaron en 1992 en la Revista de Estudios Agro-Sociales. Eficiencia y equidad eran dos principios de la reforma andaluza derivados de dos objetivos, la propia eficiencia de las explotaciones agrarias en cuanto al aprovechamientos de sus recursos naturales y permitir el acceso de los trabajadores sin tierra a la propiedad o a su uso. La Reforma contemplaba planes de intensificación y de mejora forzosa de explotaciones y, en determinados casos, expropiaciones.

Rebaño de Los Carlillos en su trashumancia desde La Matea (Santiago-Pontones) a la Dehesa Las Hormigas en Sierra Morena.

En las conclusiones del estudio, los investigadores determinan, usando diversos parámetros y la experiencia piloto de la comarca de reforma de la Vega de Córdoba, que el programa cumplía con los requisitos mínimos de rentabilidad financiera económica y social que se exigen en cualquier proyecto de desarrollo agrícola: era rentable desde el punto de vista privado y también del empleo. Sí advierte que los propietarios de las grandes explotaciones hubieran tenido que asumir más inversión y afrontar una gestión más compleja, con toma de decisiones no exentas de riesgos. Nada ajeno a una empresa que se moderniza e innova.

¿Por qué fracasó? No es achacable, dicen los autores, a la falta de rentabilidad económica y social. Apuntan tres factores. La falta de apoyo social es uno de ellos. Los grandes agricultores y sus organizaciones siempre estuvieron en contra; tampoco los sindicatos de clase, que tacharon la Ley de “poco radical”. Incidió también el éxodo de trabajadores a otros sectores y, aseguran igualmente, que la extensión del subsidio agrario acomodó a los perceptores y limitó sus expectativas, antes que arriesgar siendo propietarios o accediendo al uso de tierras. Clave fue también la batalla jurídica. La punta de lanza de la patronal fue Asaga (hoy Asaja) y en los tribunales, precisamente, Manuel Clavero, retirado ya de la política y dedicado a la abogacía, su profesión. Los resquicios legales fueron los conductos, entre recursos, apelaciones y alegaciones, por los que entró en vía muerta el tren de la Reforma Agraria. Precisan los autores que sólo una decidida voluntad política hubiera solucionado el escollo legal, pero requería legislar y no es fácil tocar el derecho a la propiedad. Apuntan un tercer factor. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea. La CEE con su nueva PAC no incentivaba, precisamente, incrementos de producción. Más bien al contrario. Esa PAC que levantó al olivar jiennense, por cierto, en las mismas puertas de Bruselas y desparramó por las calles de Jaén la manifestación más grande que se haya visto en la provincia hasta ahora un 27 de febrero del 98

... y un Programa de Educación de Adultos

Si la historia de la Reforma Agraria está escrita, esta otra, un esfuerzo comunitario gigantesco, se escribe cada día en los centros de educación de adultos de toda Andalucía. En Jaén, repartidos por sus diez comarcas y en red capilar por pueblos y aldeas, singularmente. El Gobierno de Escuredo puso también en marcha con carácter experimental el Programa de Educación de Adultos para atajar la tremenda tasa de analfabetismo de la Comunidad. El trayecto contemplaba la alfabetización y la consecución del Graduado Escolar. Lo consolidó el Decreto aprobado en 1997, un 10 de junio, que acompasaba ya el programa a los cambios sociales y tecnológicos que se sucedían. Se ha ido adaptando paulatinamente acorde con los tiempos y las demandas sociales, siempre conjugando la promoción personal, el arraigo y conocimiento del territorio, además de la formación y promoción de los usuarios más jóvenes para acceder al mercado laboral o afianzar sus expectativas. Sigue necesitando más recursos y docentes.

Poetas y cantores

Antonio Machado ya enseñaba en Baeza cuando escribió ‘El mañana efímero’, donde ponía en verso aquella España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía; la devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y alma quieta, aventurando que tendría su mármol y su día, además de su poeta. Intuía, o quería pensar que otra España alboreaba, la de la rabia y de la idea.

Carlos Cano durante una entrevista en Diario JAÉN en 1993

Poetas y, también, cantores. Nadie como Carlos Cano copleó a Andalucía. Tocaba al alma en ‘Verde, blanca y verde’, la que venía de Ronda buscando lo suyo, la flor del pueblo quitando penas y hambre. Amaba a su tierra y luchaba por ella. Nadie como Paco Ibáñez, con el poema ‘Aceituneros’ de Miguel Hernández, trascendió a esta tierra, a Jaén, en aquel concierto de leyenda en el Olympia de París. Andaluces de Jaén, decidme en el alma de quién son esos olivos, preguntaba; y exhortaba a Jaén a levantarse, brava, sobre sus piedras Lunares para no ser esclava con todos sus olivares. O Rafael Alberti en su ‘Poetas andaluces’, que cantan con voz de hombre, y se preguntaba: pero dónde los hombres. Y Lorca en escorzo sublime sobre Jaén, quizá después de una de sus visitas a la provincia: olivos que intuyó cargados de gritos en ‘Paisaje’: olivos como una bandada de pájaros cautivos que mueven sus larguísimas colas en lo sombrío.

Cierra concierto Carlos Cano, lúcido también con humor fino y popular para cantarnos en una murga aquella España agitada con la masonería y la subversión; la pelota y los toros; el escándalo de Sofico; los seíllas, la quiniela y las letras para el televisor; el destape de teta y trota y los camuflajes de las serpientes con trajes de santurrón. Y bombas en Palomares, vaya por Dios. ¿Por dónde tiramos? A María le dijo que con las riendas de la autonomía; a Marcelo que los parados quieren currelo; a Falote que deje de chupar del bote; a Maroto que siembre la tierra porque no es un coto y a Ramón, qué hacer con tanto bribón. Mientras tanto, acabe el paro, haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital; que vuelvan pronto los emigrantes, hoy inmigrantes, y que haya justicia y prosperidad. En esas, en todas esas estamos.

Una Banda sonora para el 28F

1.) Himno de Andalucía. Música de José del Castillo y letra de Blas Infante. Canta Amigos de Gines.

https://www.youtube.com/watch?v=E_NKLphjQL8

2.) Himno de Jaén. Composición musical de Santiago José Báez con letra del poema ‘Aceituneros’ de Miguel Hernández. Canta Carmen Linares. Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Jaén.

https://www.youtube.com/watch?v=gILMj5NsddU.

3.) Verde, blanca y verde. Carlos Cano.

https://www.youtube.com/watch?v=hYbW6ht-3MU

4.) Andaluces de Jaén. Paco Ibáñez sobre el poema de Miguel Hernández. Teatro Olympia de París.

https://www.youtube.com/watch?v=H6FkSIA5Akk

5.) Poetas andaluces. Aguaviva sobre el poema de Rafael Alberti.

https://www.youtube.com/watch?v=uohmHDmCZLo

6.) La murga de los currelantes. Carlos Cano.

https://www.youtube.com/watch?v=dJkeZtBUqQo

7.) Hay quien dice de Jaén… Luisa Linares y Los Galindos.