Las fábricas de lanas e hilados en Santiago-Pontones

- Pongámonos en situación -

En la presentación inicial de nuestras “Vivencias en la trashumancia”, decíamos que a nuestro paso por Pontones descubriríamos a José María “El Lanero”. El conocimiento de este personaje nos lleva a “sus Cristos” y a las fábricas de lana que hubo en Santiago – Pontones.

Por otra parte, cuando hablábamos de la raza de la oveja segureña, lo hacíamos en estos términos: “... La raza Segureña, que debe su nombre a la sierra y río Segura, comprende animales de formas alargadas, perfil fronto-nasal subconvexo y tamaño medio, con vellón de lana entrefina, que se explota principalmente para la producción de carne, proporcionando corderos de alta calidad, con elevados rendimientos en matadero...”. Es decir, que nuestras ovejas son muy buenas para carne, pero no para lana. Esto no quita, que no haya que esquilar todos los años a los animales a principio de verano, produciéndose una cantidad de lana que en otros tiempos hacía que, su venta o trueque, fueran ingresos y prendas de abrigo. Esto supuso que en Santiago - Pontones hubiera al menos, que yo sepa, tres fábricas de lanas e hilados.

Ya tenemos la materia prima ¡La lana! Esto nos da pie a describir: Los batanes en Pontones y La Matea, las fábricas y telares de Pontones y Santiago, la manta de cujón o la fábrica de luz..., que iremos desgranando lo mejor posible a lo largo de las siguientes páginas.

Los batanes en Pontones y La Matea

- Los Bataneros -

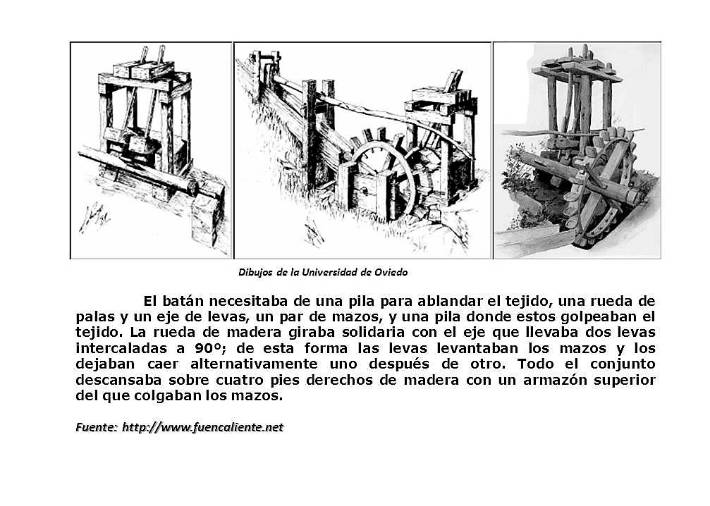

Nunca hubiera pensado que en la Sierra de Segura hubiera existido una fábrica de lanas como las de Grazalema en la provincia de Cádiz. Sé por mi amigo Daniel de los Carlillos, que a la familia de su madre la conocían en La Matea por los “Bataneros”, pues tenían al pie del rio Muso, debajo del Castillico en La Matea, un cortijo, o más bien un cobertizo, donde abatanaban la lana para transformarla en un tejido más uniforme, resistente y agradable de llevar... Para eso remojaban previamente los paños de lana en el río y los golpeaban con unos mazos de madera que eran movidos por una rueda de madera colocada verticalmente, que a su vez era movida por la fuerza motriz del agua, continuaban sacándole el pelo a los paños con una especie de cepillos de pinchos, el cardador, luego seguían con el hilado en una rueca y para terminar en un telar fabricando las prendas de abrigo ¡todo un arte!

Las fábricas y telares de Pontones y Santiago

- La fábrica de Pontones -

Ya de una forma más industrial y menos artesanal que la familia de los Bataneros, dejando la “imaginación volar” y volviendo a José Bellver “El Lanero” que era oriundo de la Mancha, donde la tradición molinera por sistemas hidráulicos era muy importante, deduzco, que por sus conocimientos y por pura lógica, decidió ubicar la primera fábrica de lanas en Pontones, pues podía:

a) Aprovechar la fuerza motriz del caudal del rio Segura para mover los sistemas hidráulicos que harían funcionar la maquinaria de la fábrica: la máquina de cardar y la máquina para hilar.

b) Utilizar el caudal de agua del río para el proceso del abatanado, limpiando la lana y extrayendo además potasa y cera utilizando agua caliente.

c) Y por supuesto obtener el vellón de las ovejas necesario para la fabricación, aunque hay que decir que la oveja Segureña no tiene mucha lana (entre 1 y 1,3 kilos por animal), en comparación con las ovejas de raza merina, en cambio su carne es muy apreciada, tal como hemos mencionado.

- Fabricación del tejido de lana -

En la fabricación del tejido de lana habría varios procesos, tales como:

1) Esquilar a la oveja para obtener el vellón.

2) Limpiar la lana de polvo, hojas y ramas y lavarla para extraerle la lanolina y la potasa.

3) Cardarla, para que se pueda hilar.

4) Hilar la lana en una rueca.

5) Tejer el tejido en el telar.

EL primer paso como es lógico era esquilar las ovejas para obtener el vellón, a continuación la lana se limpiaba (abatanado) y se calentaba en calderos con agua para extraer la potasa y la cera, pues las ovejas segregan de las glándulas sebáceas una cera que protege la lana de la humedad e impide que se apelmace y de las glándulas sudoríparas, sudor, que es rico en potasio. La cera que era y es muy apreciada (lanolina), se utilizaba en la fabricación de cosméticos de la época. Este proceso se continuaba con el cardado de la lana para hacer un tejido más uniforme, resistente y agradable de llevar. Posteriormente se hilaba y se pasaba a los telares para la fabricación de los tejidos.

Es de suponer, al igual que ahora existen en algunos pueblos de nuestra provincia familias que actúan como empresas auxiliares de fábricas textiles, por ejemplo dedicándose a terminar prendas que previamente han cortado sobre un patrón el fabricante, habría vecinos que comprarían la lana por su cuenta o bien la extraían de sus propias ovejas y la llevaban a la fábrica a hilar. Otros tendrían sus telares en casa y la familia entera estaría involucrada en el diseño y tejido de los textiles y las mantas que después llevaban a las fábricas a abatanar y cardar.

- La fábrica de Santiago de la Espada –

Con el paso del tiempo, un hijo de José “El Lanero”, puso una segunda fábrica en el núcleo urbano de Santiago de la Espada.

Para documentarme al respecto, un domingo de Resurrección, me fui a Santiago de la Espada. Me presenté en la casa de Milagros y Francisco (Paco “El Lanero”) para hablar con ellos sobre los recuerdos de sus abuelos (José María y Maravillas) y por supuesto de su padre, recibiéndome con mucho agrado; la verdad que me sentí muy a gusto con su conversación y en su compañía.

- La energía que la hacía funcionar –

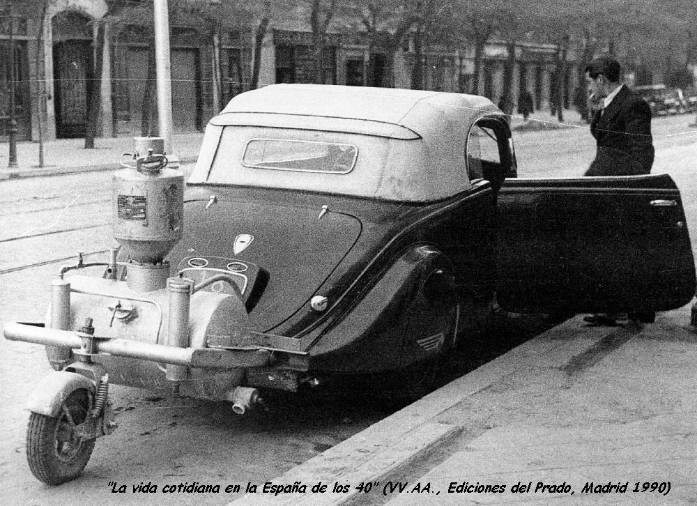

Le pregunté a Francisco sobre la fábrica de lanas de Santiago: Cómo funcionaba, qué producía, de qué materia prima se abastecían, de sus clientes, de los proveedores ... Me comentó que su padre tenía un camión con un motor Chevrolet a gasolina. Este camión lo transformó, cortándole la caja; después le desmontó el motor Chevrolet que se alimentaba de gasolina, y alimentándolo con un “gas pobre” que se producía en un “gasógeno”, aunque con menor rendimiento, es decir menor potencia, logró mover por medio de engranajes y poleas las máquinas de la fábrica de lanas.

Para los que nunca hayan oído hablar de un “gasógeno”, esto era un aparato que funcionaba usando la gasificación, procedimiento que permite obtener combustible gaseoso a partir de combustibles sólidos como el carbón, la leña o casi cualquier residuo combustible. Al quemar la leña o el carbón de forma parcial se genera, entre otros gases, monóxido de carbono, que tiene algo de poder calorífico. Tuvo un uso muy extendido en España al terminar la guerra civil (1939), por las dificultades de abastecerse de petróleo y sus derivados en el mercado mundial. Se añadía a los automóviles un carricoche remolcado donde iba el generador.

Siguió Francisco contándome, que luego ampliaron la fábrica con un “molino harinero”, pues en Santiago y sus aldeas por los años 40, había más de 15.000 vecinos y que todas las vegas las sembraban de trigo.

Como el motor Chevrolet se había quedado pequeño, ampliaron la potencia necesaria con un motor Rolls-Royce alimentado también con “gas pobre” como le decían. Luego cambiaron este sistema trayendo un motor de un solo pistón con dos volantes de inercia ¡Vamos!, en Santiago una modernidad para la época! ¡La imaginación al poder!

- El proceso de fabricación -

Sobre la fabricación me dijo que los vecinos, especialmente los pastores, le llevaban limpio el vellón de las ovejas una vez que las esquilaban; otros en cambio compraban el vellón por su cuenta, lo limpiaban y se lo llevaban a la fábrica para “el cambio”.

Ya en la fábrica, el vellón se sometía a una limpieza profunda para quitarle restos de material vegetal que siempre quedaba, resultando lo que se llamaba “la lana”. Esta se introducía en un recipiente lleno de agua a más de 60ºC para así separar las grasas. A continuación la lana se enjuagaba en agua fría, y al día siguiente se tendía al sol sobre una plataforma de secado construida delante de la fábrica para tal fin. Una vez seca la lana, se iniciaba el proceso de hilado. La lana se colocaba sobre una máquina que estaba formada por un cilindro central cubierto de dientes con cera. Esta máquina separaba las fibras de la lana que se compactaban durante el lavado y la preparaba para el proceso de cardado. Luego, tras la carda mecánica, se producía la fibra bruta y posteriormente una máquina de hilar producía el hilo por un procedimiento de torsión. Resultado: ovillos de hilo de lana.

Vista de la sala de máquinas (probablemente sería así), donde la fibra era cardada y peinada sucesivamente hasta obtener unas tiras finas que pasaban a la hiladora. Se puede apreciar el sistema de trasmisión para el funcionamiento de las diversas máquinas mediante poleas y correas.

- El cambio -

Francisco me comentó que llegó un momento en el que ya no había “cambio” y la fábrica cerró. ¿Qué era eso del ”cambio”? La mayoría de las veces en las transacciones que se hacían entre los que suministraban el vellón ya limpio y la fábrica, se realizaban por un sistema de trueque o como le llamaban “el cambio”. Los vecinos aportaban ”x” kilogramos de vellón y según el rendimiento que ya tenían estipulado, le correspondían al cambio “x” kilos de lana ya tejida, teniendo además que abonar en metálico la mano de obra que correspondiera a la ejecución de esas prendas que se llevaban, tales como mantas, jersey, etc.

También había vecinos que compraban a la fábrica la lana ya transformada en hilos. Tenían telares en su casa y la familia entera se involucraba en el diseño y en el tejido de los textiles tales como: jersey, toquillas, calcetines o “mantas Pontoneras” hechas de cuadros marrones y blancos, propias para usar en la caballería, que después llevaban a la fábrica para cambiar o vender. En otras ocasiones vendían a título individual a los comerciantes del pueblo y de las aldeas y a otros intermediarios como eran los “globeros”, o usaban las prendas que habían tejido como moneda de cambio para saldar sus deudas. Todo un ejemplo de economía de subsistencia.

- Un ejemplo práctico -

Para fabricar una “manta de cujón” que tenía 6 varas (5 metros de ancha x 2 metros de larga) y pesaba alrededor de 6.5 kilos con flecos en los extremos y cordones en los laterales, hacía falta esquilar 11 ovejas hembras de raza Segureña.

Me pregunto ¿de dónde salen esas cuentas?

a) Una oveja de la raza Segureña (hembra), daba en el esquilo aproximadamente: 1,8 kilos de vellón, que con un rendimiento del 50%, se obtenía 0.9 kilos de lana ya limpia.

b) La lana en los diversos procesos de transformación: Lavado, cardado, peinado, teñido e hilado, perdía un 30/40 % de peso, es decir los 0,9 kilos de lana, se convertían en 0.63 kilos de hilo de lana.

c) Una manta de cujón de 6 varas, tiene una superficie de 10 m2, y pesa 6.40 kilos aproximadamente

En consecuencia para obtener 6.40 kilos de lana que pesa una manta ya transformada, harían faltan esquilar ¡11 ovejas!

(11 ovejas *1,8 kilogramos*0.5*0.7= 6.93 kilos de lana). Estos datos son fiables ¡me he documentado!

La manta de cujón

Anteriormente hemos hablado de la “manta de cujón” e incluso el ejemplo práctico del “trueque” o “cambio” se ha relacionado con este elemento. La verdad sea dicha, que cuando oí la palabra “cujón” por vez primera no tenía ni idea a qué se refería, y por vergüenza no se lo pregunté a mi interlocutor Francisco.

Ya en Segura, sí se lo pregunté a mi vecina Julia, pesando que tampoco lo sabría, pero me equivoqué. De tal manera que me enseñó de qué se trataba.

Según la RAE:

-CUJÓN: puntas o rincones que se forman en el colchón, almohada, serón, aguaderas, alforjas o mantas.

-MANTAS DE CUJÓN: Las cosidas por un extremo para formar una amplia capucha de uso campesino.

En el libro: <Vocabulario del nordeste Andaluz. El habla de las Sierras de Segura y Cazorla>, se puede leer: “Se llamaban <mantas de cujón> y era porque por un lado estaban cosidas. Para dormir por ejemplo en el campo, pues te echabas un paño arriba y otro abajo, con los pies metidos en el cujón y aquello era lo más calentito del mundo” (j. Gómez Campos ..p 111).

“Manta de cujón” tenía seis varas (5 metros de ancha x 2 metros de larga) y pesaba alrededor de 6.5 kilos, con flecos en los extremos y cordones en los laterales.

Julia, mi vecina, mostrándome como era el cujón en una manta. La “raja” entre las dos solapas se cosía formando el “cujón”. Ahí, el pastor metía los pies y los mantenía calentitos. Como la manta tenía 5 metros de ancha, una parte del manto lo protegía del frío suelo, y con la otra se tapaban. De aquí se inspiró seguramente el que diseñó el saco de dormir, tal como lo conocemos. ¡Todo está inventado!

Fábrica de hilados de D. Joaquín Moya en Santiago de la Espada

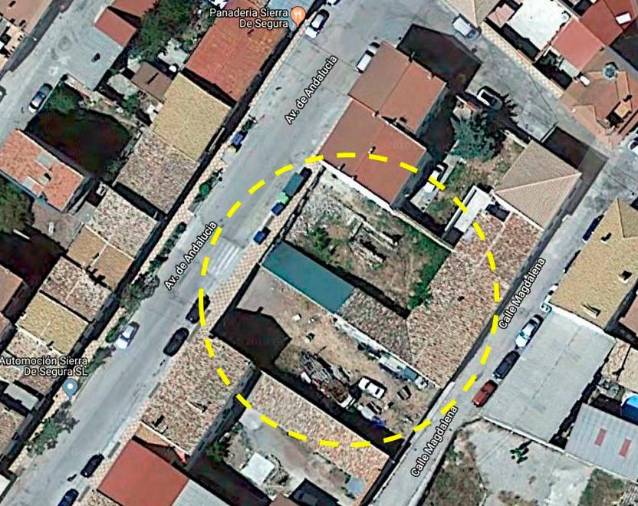

En Santiago había otra fábrica de hilados con unos telares magníficos accionados por motores, que se alimentaban de corriente eléctrica a través de una línea área de BT que venia del molino de las Ánimas y posteriormente de la central hidroeléctrica que se instaló en los años 1950 en el río Zumeta. De esta fábrica, que se encontraba entre el solar del cuartel de la Guardia Civil y el restaurante San Francisco, no quedan restos algunos, pero sí uno de los telares y enseres de fabricación que actualmente se exponen en la exposición permanente del Museo de Artes y Costumbres Populares de Jaén. Baños Árabes (Diputación de Jaén).

Jaén, febrero 2021

*Texto, fotos, videos y maquetación: Miguel Mesa Molinos