Preludio para un árbol antediluviano

Aconteció el día 17 del mes segundo. Noé tenía 600 años y estaba avisado. Así era la genética del Génesis: aquel pastor y profeta fue el décimo y último patriarca bíblico antediluviano. Le precedieron Adán, Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Al constructor del arca, el elegido con su familia, le dio instrucciones precisas el único que podía desencadenar la mayor catástrofe natural jamás contada, Yavé, el creador. Fue de tal calibre que sólo quedaron en la Tierra, flotando en la nave nodriza, el patriarca y su esposa, sus hijos Set, Cam y Jafet, con sus respectivas, además de una pareja de cada especie de toda carne en la que palpita hálito vital. Excuse el lector en este punto, pero la sagrada escritura no refiere el nombre de aquellas mujeres.

Aquel día, sólo una semana después del aviso, irrumpieron todas las fuentes del abismo y se abrieron las cataratas del cielo. Llovió durante cuarenta días con sus noches y las más altas montañas quedaron cubiertas por las aguas. Hasta el día 17 del séptimo mes no escampó ni dejaron de manar las fuentes del abismo. ¿Cuánto tiempo tardarían las aguas en retirarse?

Noé era un hombre de recursos, cómo si no habría construido el arca. Echó mano de lo que tenía. Primero soltó un cuervo que fue y vino sin indicios suficientes. Después eligió una paloma. Regresó zureando sin encontrar donde posarse. Decidió esperar una semana y volvió a confiar en el vuelo de la zurita. A eso de la tarde volvió a él trayendo en su pico una rama tierna de olivo... Siempre cauto, esperó otra semana y la paloma ya no regresó. Calma tras la tempestad y tiempo para la reconstrucción después del terrible castigo divino.

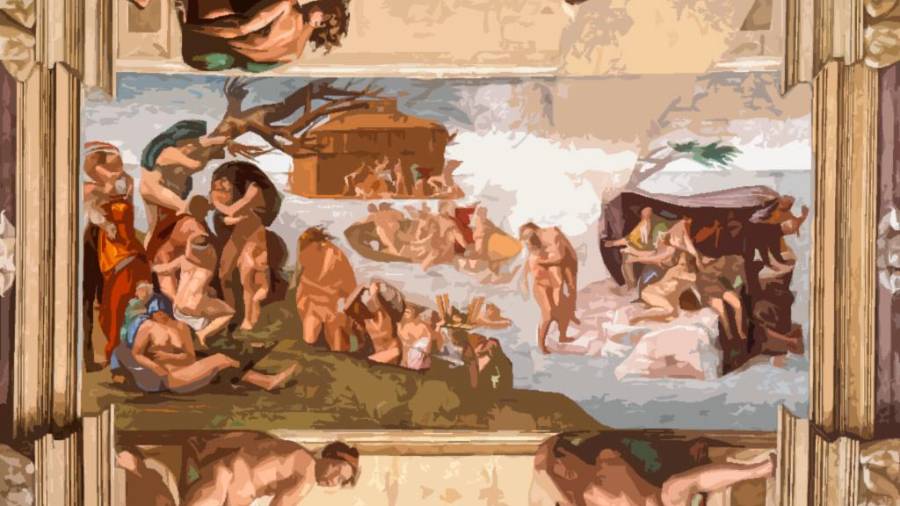

El Diluvio, fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

El relato del diluvio universal no concuerda con los datos científicos geológicos y paleontológicos de la época. Puede explicarse por la penetración en otras culturas de un relato sumerio de similares características y por algún episodio local o regional de inundaciones tamizado por las fuentes bíblicas. Pero sí hay contexto con evidencias sólidas sobre otra gran historia. La paloma le llevó a Noé una ramita de olivo, símbolo desde entonces de paz y esperanza. Su arca había varado en el monte Ararat, en la zona oriental de la actual Turquía, que ya era tierra de olivos.

Se atribuye a los hicsos, pueblo semita de pastores que vivió entre Palestina y Siria, el cultivo del olivo entre 8.000 y 6.000 años antes de Cristo. De ahí se extendió a toda la cuenca del Mediterráneo y se desarrolló fundamentalmente con los fenicios, griegos y romanos. Fueron los incansables navegantes y mercaderes del Líbano quienes los trajeron a las costas andaluzas, aproximadamente en el 1050 AC, pero en Hispania el cultivo no se extendió significativamente hasta que llegaron los romanos, en el 218 AC, con el desembarco en la Costa Brava de Cneo Cornelio Escipión. El aceite de oliva circulaba en ánforas apiladas en las bodegas de gaulos fenicios, pentecónteras griegas y corbitaes romanas por las aguas del Mare Nostrum desde y hasta los principales puertos de su cuenca. Y los olivos florecían. Tres mil años después es el patriarca del campo jiennense y andaluz.

Sonata en el mar de olivos

Las lomas de baja o media pendiente se tercian en La Campiña de Jaén hasta que la vista se pierde en el horizonte. No hay mejor imagen que justifique el apelativo de mar de olivos. Trasunto de enormes olas verdes con espuma plateada en el envés de las hojas del olivo. Y cuando el viento mece las copas, ese símil es aún más vivo. Pero, ¿fue siempre Jaén un mar de olivos? No, hubo que plantar y roturar durante siglos. Era, si acaso, un gran lago a mediados del siglo XVIII con 39.000 hectáreas cultivadas.

Lomas de olivos en la campiña jiennense.

La mancha se fue extendiendo, imparable, hasta las más de 200.000 hectáreas contabilizadas a comienzos del siglo XX. Y fue a mayor: el Censo Agrario de 2020 registra 590.337 hectáreas y 74.359 explotaciones olivareras. La expansión la han estudiado profesores de la Universidad de Jaén mediante fuentes cartográficas, en un trabajo con considerandos y conclusiones esclarecedoras. La mancha del olivar se extiende por el 91% de la superficie agrícola provincial. La expansión definitiva se produce desde mediados del siglo pasado. En ella ha predominado la sustitución de otros cultivos o usos agrícolas por el olivo antes que la expansión de “la frontera agrícola”.

Los damnificados han sido el cereal, principalmente, los terrenos forestales y las tierras adehesadas. “La provincia de Jaén es el ejemplo más radical de especialización olivarera del mundo”, exponen los autores. ¿Las causas? Confluencia de condiciones favorables de suelo y clima más las políticas económicas. Los “estímulos” del mercado y las orientaciones de las políticas agrarias española y comunitaria han sido el combustible de este motor de arranque. La expansión había propiciado un aumento de las cosechas, pero no tanto por la suma de la superficie cultivada como por el incremento del rendimiento.

En el periodo de la investigación, 1956-2007, la mancha del olivar creció un 60%. El avance del regadío ha sido un factor importante, sobre todo cuando se generalizó a partir de la década de los años 90 para compensar la vecería del olivar. Jaén tiene 310.196 hectáreas de olivar en regadío de las 658.728 de Andalucía, según datos de la Junta de Andalucía. Siguiente pregunta: ¿Es Jaén el reino del olivar tradicional? Sí, pero no.

Viejo olivo al borde de un camino.

El adjetivo tradicional adherido al olivar nos lleva a otro término acuñado: la cultura del olivo. Ha sedimentado historia, costumbres, ritos y mitos, pero sobre todo una forma de vida y una manera singular de cultivar. Hablamos de árboles de mucho porte, de dos o más patas, de copa bien abierta, al que el olivarero deja buen espacio entre uno y otro, en pendiente baja o media, en llano o en sierra. El marco es el que define el modo de cultivo. Jaén tiene el 38% de su superficie agrícola plantada de olivar tradicional. La densidad es de menos de 100 olivos por hectárea. El 57% es del denominado olivar de densidad media, con un marco de entre 100 y 240 olivos por hectárea. El resto de la superficie es de los nuevos cultivos productivistas: el intensivo ocupa un 5% con sus plantaciones de 240 a 800 olivos. La estadística no recoge superficie apreciable del superintensivo o en seto, en el que se suelen plantar más de 800 olivos por hectáreas.

El olivar de densidad media podría considerarse tradicional, pero en puridad es un modelo de transición, que achica espacio, más cercano al enfoque de los intensivos. En esta coyuntura donde se dilucida el futuro del sector es el predominante. Veamos el marco en Andalucía. El olivar de densidad media ocupa el 55% de la superficie cultivada, el tradicional ocupa el 28%, un 14% el intensivo y el 3% restante es superintensivo.

Producto prestigiado, el aceite de oliva; árbol totémico; sector zarandeado por el tren de crisis de este primer cuarto de siglo; mercado compulsivo y olivareros inmersos en la incertidumbre del día a día y de las coyunturas sobre las que emergen la toma de decisiones, las nuevas vías para asegurar la rentabilidad con menos costes y más producción. Y si hay calidad, apaga y vámonos. ¿Cambio o modernización? Según y como. Por ahí va la tesitura, aunque ya van de la mano, cohabitando paulatinamente.

El minueto de la nueva olivicultura

El concepto y desarrollo del cultivo intensivo del olivar no fue un invento unipersonal. El impulso a la nueva olivicultura llegó con un esfuerzo coral de expertos secundados por agricultores. Tuvo pioneros, ciertamente, y se desarrolló casi en paralelo, aunque a ritmo desigual, entre Italia y España. A finales de los años 30 del siglo pasado dos técnicos italianos, Roventini y Tonini, experimentaron una propuesta denominada jarrón policónico: olivo de una sola pata con ramas relativamente verticalizadas alrededor. No cuajó porque en el marco difícilmente entraban más de 200 plantas.

Un episodio climático, según relata el agrónomo Stéfano Cerni, impulso las propuestas para el cultivo intensivo con el objetivo, siempre, de aumentar la producción y reducir sus costes. En 1956, una gran helada masacró los olivares del centro de Italia. Las propuestas para la renovación del cultivo fueron varias, pero el punto de inflexión lo puso el ensayo de vaso tupido. Básicamente se cortaban los troncos de los olivos helados que podían salvarse con la regeneración del muñón. Se seleccionaban los tres mejores brotes y después se plantaban formando en el suelo un vértice como el de un equilátero con inclinación de 30 grados sobre la vertical. Permitía una densidad de entre 250 y 625 olivos por hectárea. Cerni considera que ahí se fundamentó la base del cultivo intensivo: densidad adecuada, suficiente sol para el ramaje, máxima mecanización, recolección más fácil y barata. La fórmula, sostiene el autor, tuvo más éxito en España que en Italia.

Joven plantación de intensivo en La Campiña jiennense.

Otro paso decisivo dio el cultivo en palmeta del ingeniero Nino Breviglieri. Básicamente era un olivo de una pata con tres ramas longitudinales y plantados en hilera con una densidad de 400 plantas por hectárea. El problema lo dio la rama central, que al tercer año de crecimiento no encontraba espacio para rendir en condiciones.

Al quite llegó el modelo ypsilon, ideado por Luigi Broconi, discípulo de Breviglieri. Este olivo, siempre de una pata de no más de 60 centímetros de alto, tiene sólo dos ramas inclinadas unos 60 grados. Permitía una mecanización total y un mayor rendimiento de la producción. La última vuelta de tuerca llegó una década después. A principios de los años 80, el profesor Giusseppe Fontanazza ideó el monocono, olivo de un solo tronco con ramas dispuestas como la de algunas coníferas. Fontanazza lo ideó para que se recogiera con vibradora y paraguas receptor de las aceitunas. La corta había de ser a tres años: el primero mecánica, el segundo sin poda y el tercero a mano. La densidad era de 550 olivos por hectárea. A partir del tercer año de la plantación se obtenía una buena producción.

A partir de los años 60 España también experimentó con el cultivo intensivo e incluso colaboró con expertos italianos. Los primeros ensayos y estudios de variedades se localizaron en Pedro Abad (Córdoba) y La Puebla de Montalbán (Toledo). Entre otros, los trabajos y el enfoque el ingeniero agrónomo, ya fallecido, José Humanes Guillén, dejaron sentadas sus bases. Humanes dirigió, precisamente, la Estación de Olivicultura Ventas del Llano, ubicada en el término de Mengíbar, entre los años 1963 y 1970. Hay coincidencia en reputarlo como padre de la nueva olivicultura española.

España se arroga, refiere el ingeniero Cerni, la paternidad del modelo superintensivo con las primeras plantas creadas en 1994 a partir de tres variedades, dos autóctonas (arbequina y arbosana) y la griega koroneki. Los italianos aluden al monocono de Fontanazza, y las tres variedades que dispuso (FS 17, Don Carlo y Giulia) como piedra de toque de un modelo que achica espacio hasta la extenuación con plantaciones a un máximo de 4x2 y un mínimo de 3,75x1.30. Traducimos: meten en una hectárea entre 1.250 y 2.000 olivos de variedades proclives y en zonas preferentes de regadío. Y fijamos al patriarca tradicional en su contexto: plantaciones de olivos de dos o tres patas, de cincuenta, cien y más años, a 10x10 y en secano, aunque cada vez más adicto al riego.

Plantación de olivar superintensivo.

Árboles centenarios frente a las variedades aptas para el intensivo, que tienen una vida media de 40 años, y a los superintensivos, que hay que renovar entre los 13 y 20 años. El olivo más viejo del mundo está en la isla de Creta, en el pueblecito de Ano Vouves. Se estima que tiene entre 2.000 y 4.000 años. Jaén tiene al olivo más grande del mundo, en Arroyo del Ojanco. El olivo de Fuentebuena es también milenario. Su copa alcanza los 116 metros cuadrados. Daba 600 kilos de aceitunas de media por campaña.

Rondó a tres entre magnitudes económicas

En la música, un rondó puede ser el movimiento final de una sonata que repite varias veces el tema central alternando con secciones de contraste. En la danza, puede ser una coreografía en la que los bailarines ejecutan movimientos rápidos y vigorosos alternando con otros más suaves y lentos. Nos lo dice la IA en un glosario que ha tardado en componer tres segundos.

Olivar de pendiente media en regadío por goteo bajo suelo.

El mayor o menor grado de dependencia económica con el cultivo se mide por el porcentaje de uso que se da a la superficie agraria útil y a sus explotaciones cultivadas. Debe ser de, al menos, el 75%. Y esa es el porcentaje que tienen asociado al olivar hasta 152 municipios de Andalucía. Jaén es dependiente del olivar y una mayoría de sus pueblos. Miles de familias viven del cultivo, se benefician de sus bondades y sufren sus avatares.

La música está dispuesta para el baile en el salón. Cuando no se tuerce el clima, decretan un arancelazo universal. Si un plutócrata no comienza una guerra, sobreviene una pandemia, o estalla la burbuja inmobiliaria y la bancaria, o hace de las suyas la persistente burbuja alimentaria. A la postre, tanto tengo en el bolsillo y así o asá están mis olivos. Cuestión de costes para vivir o sobrevivir entre crisis encadenadas, cortos periodos de bonanzas, fluctuaciones del mercado y directivas propias y comunitarias. Tanto ingreso y tanto gasto.

Tomamos como referencia la campaña 2022-2023 para observar, con datos de la Junta de Andalucía, el coste medio de producción atendiendo a las variables que confluyen en el cultivo. Es esclarecedor. Costó producir un kilo de aceite de olivar tradicional con pendiente y de secano 3,51 euros. El kilo del tradicional sin pendiente y de secano, 2,47 euros y el kilo de tradicional sin pendiente y de regadío, 2,04 euros. Vamos con los modelos productivistas. En la misma campaña, el coste para producir un kilo de aceite de olivar intensivo sin pendiente y de secano fue de 1,74 euros y de 1,72 euros el de intensivo sin pendiente y de regadío. En el superintensivo, que nunca tiene pendiente y siempre se riega, el costo fue de 1,29 euros.

La lista de pros y contras puede ser larga y en ella intervendrían muchos factores y de todo tipo. Podemos sustanciar: más inversión inicial en los modelos productivos, mayor producción, aunque menor rendimiento y renovación de las plantaciones cada cierto tiempo. Hipermecanizados, minimizan costes y maximizan beneficios. Su gestión suele estar en manos de figuras societarias al uso. En el modelo tradicional hay menos inversión inicial, menor producción, pero mayor rendimiento. Los costos de producción son mayores, con baja mecanización, y su gestión está sujeta mayoritariamente, a la figura de una persona física. El olivar tradicional sería, es, poco atractivo para quienes tienen la capacidad financiera y de gestión empresarial para desarrollar alguno de los dos modelos productivistas, o los dos. Y el olivarero que vive de su explotación tradicional no llega a esa capacidad de inversión y de gestión.

El mar de olivos desde sus ramas, en primavera.

Los modelos no son excluyentes, cohabitan. El dilema no es el cambio de un modelo a otro. Se van a desarrollar en un proceso asimétrico allí donde sea posible o necesario. Son dos términos en los que coinciden las opiniones publicadas de expertos. La tierra y su morfología mandan, porque no todas son aptas para según qué modelo. Un apunte: Sevilla es la provincia en la que tiene más presencia el intensivo (32% de su superficie cultivada) y el superintensivo (9%). Jaén seguirá siendo, parece seguro, el reino del tradicional en sus sierras y tierras de baja y media pendiente. Por las vegas crecerán los intensivos. La geografía es determinante; el capital, un plus de posibilidades y el mercado seguirá siendo el juez que trace el listón de los retos. Para el olivar tradicional, los de siempre: modernización de las explotaciones, más profesionalización y mejora en las prácticas de laboreo y gestión en aras de la máxima calidad. En el campo y en la cooperativa.

Adagio de la corta

El olivar andaluz se extiende por este eje noreste-sureste: Jaén-sur de Córdoba-sureste de Sevilla-noroeste de Granada. Los municipios del olivo en el eje dedican más del 75% de su superficie agraria al cultivo. El olivar tradicional predomina en el centro del eje; el de densidad media tiene presencia en todo el eje, pero se expande por Sevilla, Cádiz y Huelva; el intensivo en las campiñas de Sevilla y Córdoba, y el superintensivo, fundamentalmente, en Sevilla.

Si Andalucía tiene el 62,2% del olivar español, el 32,8% del comunitario y el 15% del mundial, Jaén es el 35,9% del andaluz, el 22,32% del español, el 11,77% del comunitario y el 5,38% del mundial. Lidera también la producción de aceite de oliva, en consecuencia. Hay 67 millones de olivos en Jaén y 1.500 los laborea Tomás. Son 14,8 hectáreas en La Campiña, 26 fanegas de olivar tradicional en 7 parcelas que se ajustan al prototipo de dispersión de la zona, unos 4 kilómetros de trayecto entre unas y otras. Una de ellas en regadío sostenible, por goteo, desde un pozo que gobierna la energía generada con placas solares. Las parcelas alternan el llano con pendientes bajas y medias. Vive por, para y de su olivar, y es maestro en la corta, esencial en el manejo del olivo.

—Los olivares los hacen los dueños. Un buen dueño hace un buen olivar...

Es la primera enseñanza que recibió de Antonio, su padre, cuando comenzaba a enseñarle los secretos de la corta. Antonio, fallecido este año, aprendió también de su padre, Manuel. Tomás es la tercera generación de cortaores y el primero titular de una explotación olivarera en la familia. Trabajo duro, fe en el campo y créditos lo han hecho posible. Sus hijos, que han emprendido otros caminos profesionales, no le darán el relevo.

Septiembre de 2022. Padre e hijo, Tomás y Antonio, en uno de sus olivares.

—Lo que te pida el olivo— responde cuando el periodista le pregunta qué tiene que podar.

Como los conoce bien, va a tiro fijo. La corta modela y regenera el olivo para dejarlo palmeado, bien abiertas las copas hacia el suelo, pero sin tocarlo. Recibe la luz necesaria, tiene la sombra precisa y se airea convenientemente.

—El olivo hay que hacerlo sobre la cruz principal— precisa mientras prepara la sierra mecánica, con las protecciones ya puestas en pies, piernas, torso, manos, cara y cabeza.

Corta de un troncón viejo en la cruz principal del olivo.

Tiene por delante 7 fanegas de olivos con 50 y más años; robustos y de dos pies en su mayoría. Tras las lluvias del invierno y de los primeros días de primavera, está exultante.

—Mira qué color tienen y cómo está la trama...

El verde de las hojas es intenso y nítido el plateado por el envés. Y hay trama por todas las ramas, racimos diminutos de los que brotarán las florecillas, predecesoras del desarrollo de la aceituna.

Los olivos se disponen en una loma de baja y media pendiente. El suelo, mullido por la lluvia y secado por el sol, se deja hundir a cada pisada. El olivar, que no tenía cubierta vegetal, la ha recuperado en parte con un buen manejo del suelo. Ayuda en invierno al olivo, con el que no compite, y frena la erosión. Se ha reforzado apozando las claras, o las camás, entre las hileras. Son anchas y no dan problema para que entre la pala a excavar o el tractor para triturar las ramas de la corta. Otro buen uso. Los troncos arderán en la chimenea de casa. El amplio marco facilita también la recolección y el manejo de las varas mecánicas y la sopladoras. Las pozas son dique y depósito a la vez: sirven al olivo.

El olivar apozado y recuperando su cubierta vegetal.

Va pausado de uno a otro árbol. Mientras se acerca, observa. Entra por la cruz principal, elimina los chupones de ramas verticales que apuntan directamente al cielo. Selecciona en las cruces las ramas a podar para palmear el olivo, con cortes rápidos y precisos. Corta palos y ramas y deja espacio para las nuevas que, en dos otres años, darán fruto. Si se encuentra con un troncón viejo, ya estéril, corta por lo sano. La capacidad del olivo para regenerar brotes en torno al muñón hará el resto. Corta cada dos años, desvareta cada mes de septiembre y limpia el olivo cuando hace falta.

—¿Merece la pena?

—Lo que más me gusta es el campo y hacer las cosas como hay que hacerlas. Creo que soy un buen dueño, como la mayoría de los que vivimos de esto, por eso tendrían que ayudarnos más...

Mide los tiempos del olivo, de la aceituna, del aceite y los rendimientos, de los precios. Llega hasta donde le permiten sus recursos y arriesga cuando es necesario.

—¿Has pensado en meter más regadío?

—Seguramente cuando sea posible. De momento, no se puede.

—¿Y no te has planteado poner un intensivo?

—Si tuviera 40 años y el dinero necesario, quizá lo pensaría, pero estoy bien así. Esto me gusta y es lo que mejor conozco. Cuando empezaba no parábamos con la corta en tres meses. Horas y horas... Ahora tampoco paro, pero a otro ritmo. Estos son buenos olivos, que es lo que quiero.

Tiene 60 años y las hachas de corta de su padre guardadas en su casa como una reliquia de un tiempo que no volverá, que él no vivió y a cuya estela ha construido lo que su padre y su abuelo no pudieron.

Epílogo 36 años después

El 17 de mayo de 1989, a punto de comenzar Expoliva, Diario JAÉN publicó el informe “olivar rico, olivar pobre”, a modo de relato periodístico, que pretendía aproximarse a la realidad económica y social del bosque olivarero, apelativo que si no inventó sí entronizó el ínclito periodista de Porcuna Manuel Ruiz de Adana, con quién compartí andanzas en Bruselas, en el 91, para husmear qué vientos podría traer la Comunidad a nuestros olivares. Ya se cocinaba, a fuego lento, la cesta del euro.

“El olivar jiennense presenta un claro contraste entre la pequeña y la gran propiedad. Más de la mitad de las propiedades de olivar en la provincia tienen menos de 24 hectáreas y sólo el 22% son propiedades de más de 100 hectáreas, con capacidad para organizar sus medios de producción frente a las pequeñas propiedades que no aseguran el pleno empleo a sus propietarios. En la campaña 1987-1988, récord de cosecha, la producción se valoró en más de 80.000 millones de pesetas y en esta última campaña el valor de la producción ascendió a más de 44.000 millones. Estos beneficios acaban en manos de los olivareros con una distribución desigual, en la que el gran capital tiende a acumular patrimonio, con unas plusvalías que no tienden a dar rentabilidad social.” Esta fue la entradilla que resumía el informe. La foto, 36 años después, no es idéntica, pero hay patrones que se repiten, retos similares pendientes, asignaturas no aprobadas y desafíos por abordar.

Marco tipo tradicional: camás amplias y olivos entre 8x4 y 10x10.

Hagamos desbroce y comparativa. En aquel bosque olivarero, el 31% de las explotaciones tenía menos de 10 hectáreas y en el 22% de la gran propiedad, un 6,62% tenía entre 100 y 150 hectáreas. El 15,35% superaba las 150. Jaén tiene ahora casi 600.000 hectáreas de olivar y 74.359 explotaciones. Su producción estándar total, en jerga técnica, se valora, según el Censo Agrario, en 1.158 millones de euros. La superficie media de las explotaciones en 2009 era de 8,8 hectáreas y en 2020, de 7,9. Sigue siendo minifundista.

¿Cómo es hoy la distribución de ingresos procedentes del olivar? Los datos son del conjunto andaluz y se obtienen cruzando las declaraciones del IRPF (2018) y las solicitudes de ayudas de la PAC (2019). El escenario queda acotado al 55% de la superficie cultivada, algo menos de 900.000 hectáreas. No obstante, sirven a su propósito. Sólo el 17,3% de los propietarios recibe más del 75% de sus ingresos del olivar (aceituna y aceite) más la ayuda de la PAC. Acumulan el 45,54% de la superficie olivarera.

En el polo opuesto, el 40,9% recibe menos del 25% por estos conceptos. Tiene el 16,65% de la superficie. Esos ingresos apuntan a complemento del grueso de sus rentas procedentes de otra actividad. En la zona media de la tabla está el quid de la cuestión. Un 26,3% recibe del olivar y PAC entre el 25 y el 50% de sus ingresos (18,47% de las hectáreas cultivadas), y a un 15,4% les llega entre el 50 y el 75% (19,32% de la superficie cultivada).

Este otro esquema visualiza bien tamaño y condición: el pequeño propietario, agricultor esporádico no tiene más de 5 hectáreas. El mediano, agricultor a tiempo parcial, se mueve entre las 5 y 10 hectáreas. Una explotación con medios propios y un agricultor profesional suele estar entre las 10 y 30 hectáreas. Y la gran explotación comienza entre las 30 y 50 hectáreas.

En el 89 ya incubaban los olivares intensivos y entre el señorío de los viejos tradicionales de troncos retorcidos. El paisaje cambiará y, probablemente, no harán falta siglos para verlo. Jaén tendría más olivares de densidad media e intensivos. Y los tradicionales quizá quedarían incrustados en un mar de olivos cejijunto como ínsulas gobernadas por quijotes que seguirían palmeando sus olivos y modelándolos desde la cruz principal de sus dos o tres patas.

Los 7+7 municipios jiennenses con más hectáreas de olivar

1.) Úbeda: 30.384 con 1.203 de secano y 29.181 de regadío.

2.) Martos: 21.838 con 21.278 de secano y 560 de regadío.

3.) Alcaudete: 18.156 con12.170 de secano y 5.986 de regadío.

4.) Baeza: 16.352 con 2.267 de secano y 14.086 de regadío.

5.) Porcuna: 16.225 con 16.222 de secano y 3 de regadío.

6.) Alcalá la Real: 16.184 con 14.812 de secano y 1.372 de regadío.

7.) Torredelcampo: 15.011 con 14.789 de secano y 222 de regadío.

8.) Villacarillo: 14.945 con 2.201 de secano y 12.744 de regadío.

9.) Torredonjimeno: 14.388 con 14.302 de secano y 86 de regadío.

10.) Arjona: 14.308 con 12.178 de secano y 2.130 de regadío.

11.) Villanueva del Arzobispo: 11.561 con 9.257 de secano y 2.304 de regadío.

12.) Linares: 10.849 con 3.017 de secano y 7.832 de regadío.

13.) Quesada: 10.604 con 4.476 de secano y 6.128 de regadío.

14.) Santisteban del Puerto: 9.978 con 6.328 de secano y 3.650 de regadío.

Fuentes consultadas:

—‘Primera estrategia andaluza para el sector del olivar. Horizonte 2027’. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

—‘Costes de producción en el olivar Jiennsense’. Diputación Provincial de Jaén-Fundación Citoliva. Equipo redactor: Isabel Martínez López, Antonio Guzmán Vico, Araceli Sánchez Ortiz y Jesús Alcázar García.

—‘La PAC post 2020 y la oleicultura’. Manuel Parras Rosa. Cátedra Caja Rural José Luis García-Lomas Hernández de Economía. Universidad de Jaén. Consejo Económico y Social de la Provincia.

—‘Evolución del olivar: del tradicional al superintensivo’. Stéfano Cerni. L’Olivo News.

—‘Análisis de la expansión del olivar en la provincia de Jaén a través de fuentes cartográficas (1956-2007)’. Universidad de Jaén. Antonio Paniza Cabrera, Pilar García Martínez, José Domingo Sánchez Martínez.

—‘Fichas municipales. Andalucía pueblo a pueblo’. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

—Archivo histórico y digital de Diario JAÉN. Entradas de olivar, aceite de oliva y similares.

—La Santa Biblia. Ediciones Paulinas. Madrid, 1964.