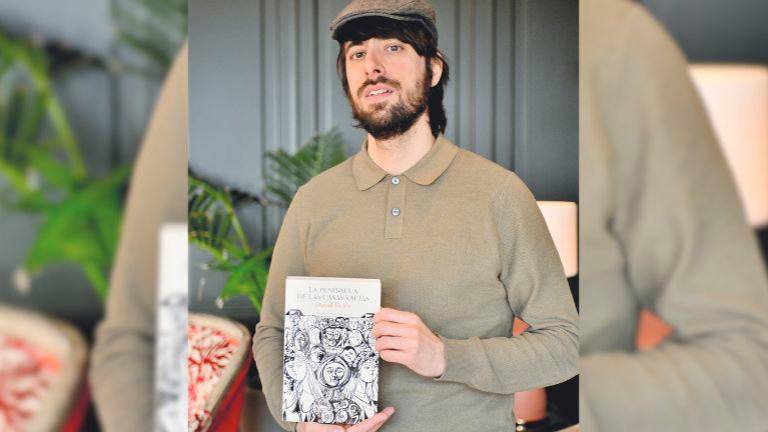

David Uclés: “El libro es una pequeña embajada de mi tierra”

Quince años tardó en escribir La península de las casas vacías, un homenaje a las costumbres y tradiciones de su tierra, con un relato de la Guerra Civil con el instrumento de un particular realismo mágico.

VÍDEO

Tiene un estilo tan particular que le cuesta encontrar un traje a medida para lucir en esos recorridos que le obligan a viajar en avión. Acude a la cita antes de lo previsto, vestido con ropa de segunda mano de la época de “Amar en tiempos revueltos”. La chaqueta que se quita al entrar en el madrileño Hotel Emperador le costó tres euros. Así se las gasta el personaje. No se topó de lleno con el paisano David Broncano por cuestión de minutos, aunque seguramente también será cuestión de tiempo un reencuentro en plató. David Uclés Vílchez (Úbeda, 1990), el escritor del momento, no necesita más presentaciones. El culpable de sus éxitos lleva por título La península de las casas vacías, un brindis a Jaén.

—Antonio Muñoz Molina, Joaquín Sabina y, ahora, David Uclés... ¿Qué tiene el agua de Úbeda?

—No sé, quizás la tierra. Yo escuché, en cuanto a la morriña gallega, que la tierra de Galicia desprende unas partículas pequeñas que el cuerpo las añora. A lo mejor en los Cerros de Úbeda hay una sustancia que hace que tengamos la provincia muy presente y nos anime a dedicarnos al arte.

—¿Cómo era de pequeño?

—Muy nervioso. Bizqueaba los ojos, tocaba las cosas tres veces... Tenía muchos TIC y muchos TOC y siempre creativo, inventando cosas para el colegio. No sé cómo, canalicé luego esa energía en el arte y, aunque ahora parezco una persona tranquila, el bulle bulle lo llevo por dentro.

—Rafael Zabaleta vivió en la misma casa de su bisabuelo. ¿Se lo contaron tantas veces que por eso quería ser pintor?

—Es que en el pueblo, desde chiquitillos, nos enseñan las pinturas de Zabaleta. Lo tenemos muy presente. Creo que sí, que mis pinturas se parecen mucho a las suyas, porque él ha sido mi maestro. Efectivamente, quería ser pintor, pero escritor no.

—¿Entonces?

—Lo de la escritura llegó porque quería que la historia de mi abuelo no muriera cuando él falleciera.

—Su padre quería que usted fuese guardia civil y, sin embargo, estudió Traducción e Interpretación. ¿Eligió esa carrera para salir corriendo?

—Cualquier carrera me iba a sacar de Úbeda y, desde luego, lo necesitaba desde la crisis de la adolescencia. Tenía claro que quería estudiar lejos de mi casa, aunque ahora la añoro, porque para echar algo de menos necesitas la perspectiva y alejarte un poco. A mí me vino muy bien.

—¿Hay más rosas o más espinas en el camino recorrido de su vida?

—Son todo rosas. La única espina es que he tardado mucho en publicar este libro, pero al final me ha facilitado que se enriquezca.

—¿Por qué la Guerra Civil?

—He tardado en escribir este libro quince años y la verdad es que yo no pensaba escribir sobre la Guerra Civil, pero fui yo mismo el que me animé a investigar qué ocurrió en los años treinta del siglo pasado. Vi que había tantas cosas en las que había realismo mágico... Me pareció que podía ser un campo de cultivo. A los siete años después de empezar el libro me dije: “Vamos a coger un punto más ambicioso. ¿Y si narras la Guerra Civil con todos estos personajes?”.

—¿Qué ha hecho durante los quince años empleados en escribir La península de las casas vacías?

—He hecho más producción literaria, porque he publicado mi tercera novela y la cuarta ya está escrita. Además, me mudé a París, a Alemania, me casé con un francés en Montmartre, me compré un acordeón, me divorcié... Más de cuarenta mudanzas en quince años.

—¿Ese era el título original?

—El título original era Odisto, el nombre del protagonista, pero yo mismo consideré, antes de tener editorial, que necesitaba un nombre más poético, más simbólico y más comercial. Se me ocurrió La península de las casas vacía y al editor le gustó. Yo le hice la portada y el título, todo, y le gustó.

—¿Qué dice a quienes piensan que el realismo mágico empezó y terminó con García Márquez?

—El realismo mágico empezó con la labor literaria del ser humano, es decir, está en muchos escritores la necesidad de narrar una herida pasada y presente desde la fantasía. Eso ha existido siempre, desde las parábolas que utilizaban, por ejemplo, en la Biblia, de tal forma que el realismo mágico ni lo inventó García Márquez ni murió con él, sino que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que esa etiqueta se asoció a él. Yo he leído a este autor este verano por primera vez, por lo que no fue influencia, es algo innato en el ser humano querer narrar algo desde la fantasía.

—¿Le molesta la comparación?

—Encantado. Al principio ni lo explicaba, porque es un gran referente, pero no ha habido influencia y tengo que decirlo.

—¿En qué se diferencia su realismo mágico del que hay en Cien años de soledad, por ejemplo?

—Cuando hablas de la familia, con un trasunto y quieres coger el alma de tu tierra y plasmarla en un papel, no es lo mismo un jiennense que un colombiano. Con García Márquez puedes casi oler la selva y todas esas supersticiones que tienen allí, en Colombia, pero esto es muy jiennense, las supersticiones están muy relacionadas con el catolicismo férreo que ha vivido este país durante muchísimo tiempo. El realismo mágico es diferente en cada país, porque al final es un reflejo distorsionado de las costumbres de la tierra.

—Hay momentos en el relato en los que el lector puede pensar que, en lugar de realismo mágico, hay ucronía. ¿Existe?

—No la hay, porque no tergiverso ningún dato histórico. Una ucronía sería si yo hubiera dicho, por ejemplo, que Franco pierde, pero no. Bueno, a Ana María Matute la pongo hablando con Antonio Machado, que no ocurrió nunca, eso puede ser ucrónico, pero son detalles pequeños que el lector sabe que estoy engañando en ese momento, pero hay mucha intención detrás de que todo se base en el rigor histórico.

—¿Visitó usted los lugares que describe en la obra?

—Todos. Los visité gracias a la beca Leonardo, de la Fundación BBVA, que me permitió estar diez meses y hacer 25.000 kilómetros, que es como ir en coche hasta Japón o como ir al centro de la Tierra. Fui a todas las provincias, excepto a Canarias, porque me da miedo a volar.

—¿No lo ha superado?

—Ya me tengo que obligar. Tengo previsto este año ir a Dublín, a Dinamarca, a Suecia, a Italia y a París con el libro. Me han ofrecido Bogotá y México, pero poco a poco.

—¿Cuál fue su principal fuente de inspiración?

—Para cada cosa he usado una fuente diferente. Para el realismo mágico, la lectura de obras fantásticas. Para la guerra, el ensayo y el cine. Para la pátina antropológica del libro, las costumbres, las supersticiones, y para la forma de hablar, los viajes.

—¿Quién es más inocente, usted o sus personajes?

—¡Qué bonita la pregunta! Yo soy muy inocente, me hacen una broma siempre y me pregunto si será verdad o no. Creo que yo.

—Darío, Alfonsita, Estanislao... ¿son nombres inventados?

—Los he conocido. Son nombres reales, porque antiguamente se ponían esos nombres.

—¿Cómo ha hecho para no defender a bando alguno?

—Es cierto, no defiendo ninguno...

—¿Para no posicionarse?

—Yo he dado voz a todos los bandos y he reflejado un momento de la historia de España con todos los matices y vertientes políticas y, además, quitando juicios de valor.

—¿Cómo?

—Gracias a no tener una mochila, una carga, gracias a pertenecer a una familia que no es militante, a no estar inscrito en siglas políticas... Soy un hombre progresista, pero he votado a muchos partidos, por lo que no tengo ideales muy encorsetados, lo que me ha permitido tener más libertad a la hora de plasmar toda la ideología posible de aquel entonces.

—¿No había encontrado nada tan completo sobre la Guerra Civil en creación literaria?

—En ensayo sí, en ficción no. Yo lo echaba en falta. Cuando empecé a estudiar la Guerra Civil fue porque no había encontrado, a mis 25 años, nada. Yo quería enterarme de qué pasó desde el punto de vista de la ficción y no fue posible, por lo que me puse manos a la obra. Lo que no sabía es que iba a pasar todo esto.

—¿Qué hay de su cortijo de Quesada en su libro?

—Todo. Las primeras doscientas páginas sólo ocurren en Quesada, que se llama Jándula en la novela, para acostumbrar al lector a sus personajes y luego ya desparramarlos por la Península. Jándula es un trasunto de Jaén, no sólo de Quesada, de cualquier pueblo jiennense, por eso elegí ese nombre, para que cualquiera se pudiera reconocer en él.

—¿Es cierta la conexión de la pintura negra con el luto?

—No. Hay muchas cosas que el lector no sabrá nunca si son ciertas o no, como que el luto es tan riguroso y tan exagerado que los jandulenses pintan las casas de negro. Eso no existe. Sin embargo, hay otras cosas extrañas que sí, como dejar unas tijeras abiertas en el vientre de la mujer o del hombre fallecido mientras se amortajan. Hay que intuir qué es verdad y qué no, eso forma parte del juego.

—¿Encontró reticencias a la hora de recabar testimonios?

—Ninguna. Me ha sorprendido. Solamente no me facilitaron entrar en la parte de abajo del Palacio de Congresos de Badajoz, donde están las ruinas de la plaza de toros, y hay una parte de Memoria Histórica, pero al final sí que me dejaron. Salvo ese episodio, todo el mundo ha hablado, ha colaborado...

—¿Las personas mayores?

—Las personas mayores son las que más ganas tienen de hablar. Los hijos de la guerra no tienen problema, los que la vivieron, sí.

—Hay términos muy jiennenses en el relato. ¿Es una manera de reivindicar a Jaén?

—Por supuesto. Concebí el libro como una carta de amor a mi tierra y lo terminé con el mismo ímpetu, con la misma intención, no sólo en los términos, sino en la orografía, la forma de hablar, la gastronomía y, en resumen, reivindicarla como un verdadero paraíso interior, que es como más se conoce a esta provincia. Yo me siento embajador de mi tierra.

—Son tantas las ediciones que hay que actualizar de un día para otro. ¿Cómo digiere el éxito?

Es como un sueño. Me acuesto con una sonrisa y no sé si lo estoy disfrutando, porque estoy como en una nube. Creo que me daré cuenta cuando pase el tiempo.

—¿Ha notado un incremento de la lectura de sus anteriores obras desde que estalló la fiebre por La península de las casas vacías?

—Sí. Eso se llama efecto motor. La anterior se está reimprimiendo y la primera, que es de una editorial pequeñísima, igual.

—¿Cuántos libros imprime en cada edición?

—Depende, la primera fue de 5.000 y las últimas son ya de 12.000. Es el número uno de todas las librerías del país y hay que imprimir cada vez más.

—¿Cómo siente que le miran otros escritores?

—Generalmente sólo trato con los de mi generación y nos ayudamos mucho. Nos miramos bien y siento sororidad entre hermanos y complicidad. No he tenido malas experiencias.

—¿Le molesta que le pidan ayuda cuando usted no la recibió en el momento en el que más lo necesitaba?

—No, al contrario, lo que sí me molesta es la gente que no respeta tu espacio, que insiste y que no tiene esa empatía de comprender que yo este año no he leído ni un libro, no veo a mis amigos desde el día de San Juan, estoy siempre de gira... Y, además, no me conocen de nada, qué mínimo que lo primero se presenten. Yo soy una persona que nunca he invadido el espacio ajeno. En quince años, sólo le enseñé la novela a un escritor y, aunque no publiqué por él, sí me ayudó mucho.

—¿Qué lujo se ha dado, que se pueda contar, con las ganancias por la venta de su novela?

—No son tantas, porque entre lo que se lleva Hacienda, que tengo un agente y que gano dos euros por libro, no es tanto. Me gusta mucho la comida japonesa, es cara y, de vez en cuando, pido. Eso y los libros, porque no tengo casa, vivo de alquiler.

—¿Por qué su padre no quería que comprara usted libros?

—Porque decía que era un gasto tonto, que para eso estaba la biblioteca. También me decía que se iba a caer el techo, porque mi cuarto estoy arriba. Tengo dos mil libros, ahora están en el sótano en cajas. Me gustaría comprarme un piso sólo por tener mis libros ordenados. He pensado, incluso, en regalarlos. Estoy ahí ahí, o me compro un piso o regalo los libros.

—¿Es consciente del impacto de su obra en su tierra?

—Poco a poco, porque cada vez son más los jiennenses que se me acercan y me transmiten que están muy orgullosos de poder ver reflejadas sus costumbres, sus familias... Sobre todo gente que remanece de Jaén, está muy agradecida. Yo quería que el libro fuera una pequeña embajada de Jaén y estoy muy contento.

—¿Qué sintió al recibir un soneto de Joaquín Sabina?

—Creo que es la única vez que he llorado este año, porque en la intimidad sí lo hago, pero en actos públicos, salvo en el cine, nunca.

—¿Cómo fue?

—Muy rápido. Conozco a un primo suyo, Juanjo Gordillo, quien me dijo que Joaquín Sabina había leído mi libro y quería conocerme. Nada más llegar a su casa y verlo en persona me impresionó. Me abrazó, entro, me quedo obnubilado porque me encuentro un verdadero museo, me siento y me da el soneto. Lo tengo enmarcado en mi casa. Fue un placer. Así fue.

—Traductor, músico, pintor, escritor, dibujante... ¿Cuáles son sus planes de futuro?

—Quiero dedicarme a la escritura, tengo dos novelas previstas, pero me quedan dos años de promoción. El problema es que no puedo escribir en Madrid, tengo que estar fuera. Pongo un dique, todos los días se quedan ahí y, cuando me voy al campo, abro el dique y sale todo. Hace un año y medio que no escribo. Lo único que hago es Lucio. Es como el campo, una época de barbecho y luego florece.

—¿Están menos enfadados sus padres después de todo esto?

—No estaban enfadados, sino un poco molestos.

—Podía ser profesor, tener un sueldo fijo, estabilidad...

—Sí, pero no es compatible, cansa mucho la enseñanza. Por eso di un salto al vacío, porque aquí hemos venido a jugar.

—Si le preguntan por Jaén...

—Digo que es auténtica, tranquila, real y una tierra que no se vanagloria de épocas pasadas para crear su identidad actual, la misma que tenía hace tiempo, pero es la que es. Además, sus ciudadanos no tienen el orgullo de decir que es la mejor provincia, pese a ser muy rica y bellísima, porque son personas muy nobles, humanas y accesibles. Jaén es la mejor tierra para nacer.

—¿Qué le falta?

—Visibilidad, pero no depende de ella. Por ejemplo, el Museo Zabaleta es precioso, en el Reina Sofía tienen dos obras expuestas y las otras, en el sótano. Le falta un tren que la comunique más rápido con el resto de provincias y con Madrid, y si le ponemos cosas que le faltan le podemos quitar la identidad. Por ejemplo, en mi casa no había cultura de libros o de cine, pero sí de campo, de silencios, de hablar con la familia... Parte de sus defectos son también sus virtudes.

—¿Cómo se ve la provincia desde Madrid?

—Hay gente que no sabe ubicarla, porque es una de las grandes desconocidas, por lo que hay que apostar más por Jaén, por la sierra, por el olivar, por sus museos, por sus estrellas literarias... Hay muchas asignaturas pendientes culturalmente hablando. Insisto, también está bien que sea desconocida, porque así será siempre una joya sin explotar.

—¿De dónde es usted, de Úbeda o de Quesada?

—No sé de dónde soy, de Jaén, pero no sé si soy más de Úbeda o de Quesada. A ver, soy de Úbeda, pero quiero que me entierren en Quesada.

—¿Piensa en la muerte?

—Sí. Tengo una arritmia que me da sustos desde hace diez años. Me entristece la condición humana, pero no me impide ser feliz.

—¿Es creyente?

—Soy español, es decir, un ser supersticioso y de costumbres. Si estoy malo, rezo, pero ¿creo realmente en la Virgen de Tíscar? Digamos que soy agnóstico.

—¿Qué significa para usted publicar una viñeta semanal en Diario JAÉN?

—Me hace superfeliz. Significa darle vida a un personaje, Lucio, con el que empecé a hacer dibujos animados hace un año y medio, pero lo tuve que pausar por la promoción del libro y me daba pena. También me hace feliz colaborar con Diario JAÉN, es un trabajo lindo, que resume la inocencia que tengo y, si me permite sacar alguna sonrisa, mejor.